この記事では、キャリカレ「保育士受験対策講座」の口コミや評判、受講生の体験談をまとめています。

今回当サイトでは、キャリカレの通信講座を利用して保育士試験に合格した方にアンケート調査を行いました。

その回答を紹介しているので、キャリカレが気になっている方の参考になれば嬉しいです。

- 受講費用が比較的安い

- 全額返金保証がある

- 約3年間の長期サポートを受けられる

- 動画学習は実技のみ

- 特定の科目のみを選択できない

\ 約3年間まで延長可能 /

七瀬あみ

「迷ったらやってみる」「好きなことは徹底的にやる!」というスタイルで生きてきたライター。現在はフリーランスとして独立し、好きなことを仕事にしながら家族を支えています。

X:nanase_amiiii / note:nanase_ami

【独自調査】キャリカレ「保育士講座」の口コミ・評判

- 調査媒体:クラウドワークス

- 調査日:2022年11月

- 質問内容

- キャリカレを選んだ理由

- 資格取得までにかかった期間

- 良かったところ

- 不満を感じたところ

- 大変だったこと

- 満足している点

- 質問等のサポートの利用

- 受講を悩んでいる方へのメッセージ

アンケートに回答してくれたのは、CKさん(30代女性)です。

\ 約3年間まで延長可能 /

【SNS】キャリカレ「保育士講座」の口コミ・評判

キャリカレを利用した、ほかの受講者の口コミや評判を紹介します。

保育士試験に合格したあとに、2講座目無料を利用してほかの資格にチャレンジしている方を多く見かけました。

保育士試験合格したのでキャリカレさんの2講座目無料サービスを申し込み届けていただきました!ありがとうございます☺️次は宅建!頑張る💪2講座目無料サービスのお陰でかなりモチベーション維持できました🙏3講座目にも繋げられるように勉強頑張ります✏️#キャリカレ#2講座目無料 pic.twitter.com/FFRlPJ3dKT

— ちーず🌸第12期満開部🌸 (@dKRXiGKPra29827) April 4, 2025

🟧届いてました😭!!!夢の一発合格🌸🧡

— さき🌈ななこ🐼 (@study_nym) August 9, 2022

キャリカレさん、桜子先生、チーム桜子の皆さん、応援してくれた家族や友達にたくさんたくさん感謝したいです🥺🧡🧡🧡

保育士なったぞーーーーー😍😍😍😍😍🧡#夏の桜

いよいよ明日、保育士試験✨

— くなこ🥜🌸第9期満開部🌸 (@6PmhaCObGXRYfjU) April 21, 2023

桜子先生のラジオ聞いて、めっちゃ明るい気持ちになった😆

webテストは心理学用語、心理学者、ピアジェ、ハヴィガースト、エリクソン、情緒の分化、心理学の発達、全部100点取れたし

キャリカレの一問一答も、全部100%になった! pic.twitter.com/yjnrp3z7mk

#アンバサダーお盆休みの学習#キャリカレ#キャリカレアンバサダー#簿記2級 #簿記3級

— エリー (@erie_OA) August 19, 2022

お盆休みに、新しい教材が届きました🙌

保育士試験合格をしたので2講座目が無料になりました💮

次は簿記試験受験します! pic.twitter.com/zCMohPTAZi

#キャリカレアンバサダー

— Blue Dragon@相互フォロー/リムられたらリムり返す (@BlueDragonsuper) March 30, 2022

キャリカレで保育士講座を受講しているんですが、他の資格をやっていただけあって、4月試験に間に合いそうにないので、今回は受験を辞めようと思います。

次の10月試験を受けることにします💪

キャリカレだと、あと2年半(最長3年)あるから安心です🥰https://t.co/lBSzIi6DFj

保育士に限らず、さまざまな資格に挑戦している方も多かったです!

\ 約3年間まで延長可能 /

キャリカレ「保育士講座」のおすすめポイント

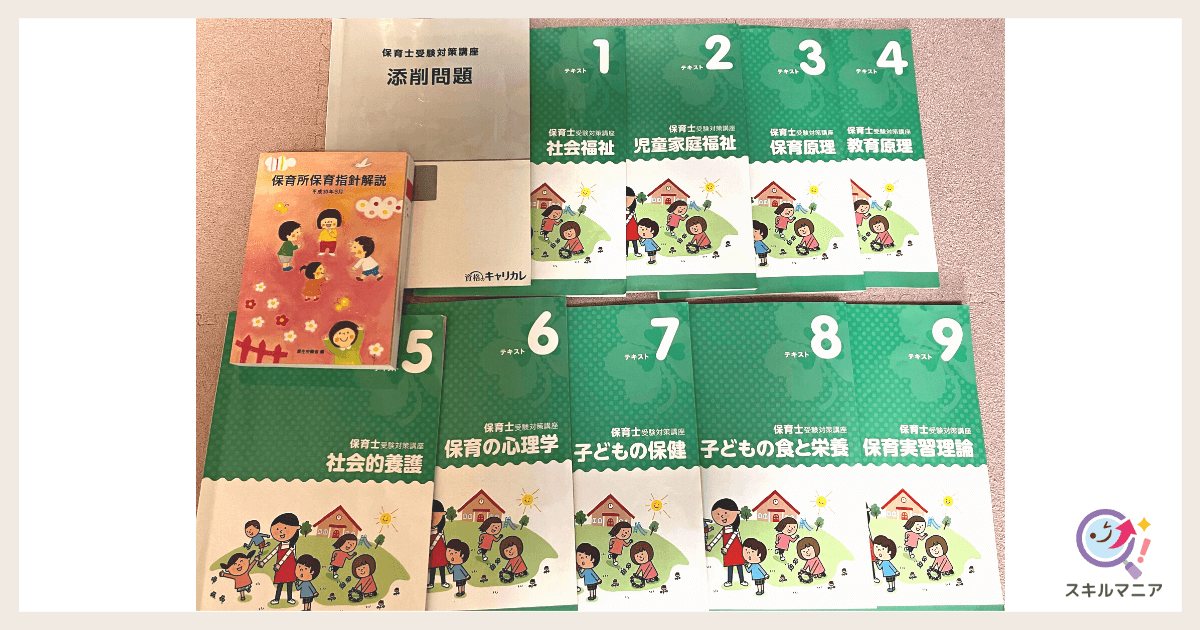

| 講座名 | 保育士受験対策講座 |

|---|---|

| 受講費用 (税込) | ハガキ申込:78,800円~ WEB申込:68,800円~ ※サポート期間によって異なる ※キャンペーンによる変動あり |

| サポート期間 | 最長3年2か月 |

| 学習方法 | テキスト 講義動画(実技) 受講生専用ページ |

| 添削課題 | 9回 |

| 質問 | 何度でも質問可能 |

| 資料請求 | できる:公式サイト |

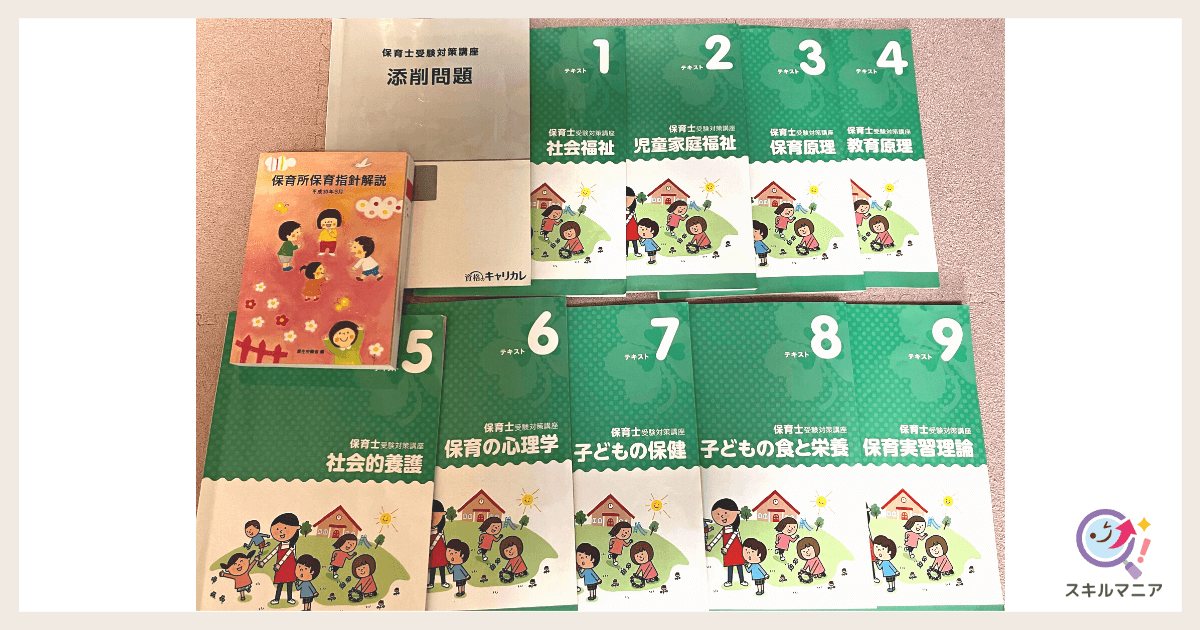

【セット内容】

- メインテキスト 9冊

- 保育所保育指針解説、添削問題、受講生専用ページ(実技映像講義、過去問題、一問一答)

キャリカレの保育士受験対策講座は、できる限り費用を抑えたい方におすすめです。

ここでは、保育士受験対策講座のおすすめポイントを紹介します。

受講費用を抑えられる

キャリカレでは、定期的にキャンペーンを行っています。

通常価格から30%~50%近く値下げされることもあり、ほかの通信講座に比べて圧倒的に低価格で受講できるのが魅力です。

費用を抑えることを最優先したい方にとって、大きなメリットといえるでしょう。

その分、ほかの教材と併用している方が多くいました。

最長3年間の学習サポートがある

キャリカレでは、最長で3年2か月の学習サポートを受けられます。

ほかの通信講座の場合は、1年6か月ほどのサポート期間を設定していることが多い傾向です。

保育士試験で合格した科目の有効期間は3年間。

キャリカレように、質問などができるサポートが3年間あると安心できます。

全額返金保証がある

保育士受験対策講座で最長3年間のサポートを受けたにもかかわらず、保育士試験に万が一合格できなかった場合は、受講費を全額返金してもらえるサービスがあります。

ほかの通信講座にはない、キャリカレならではの安心できるメリットです。

ただし「添削問題の平均得点率が70%以上であること」など、いくつかの条件があります。

事前に確認しておきましょう。

合格すれば2講座目が無料になる

キャリカレでは、さまざまな通信講座を提供しています。

保育士講座には「2講座目無料サービス」が付いているのが特徴です。

ほかの講座を無料で受けられるのはかなり魅力的ですね!

口コミを見ていると、保育士試験に合格したいからキャリカレを選ぶ方だけでなく、色々な資格に挑戦したいからキャリカレを選ぶ人も多く見かけました。

保育士のような受験対策講座だけでなく、資格取得につながる独自の講座を多数提供しているからこそできるサービスです。

\ 約3年間まで延長可能 /

キャリカレ「保育士講座」が向いていない人の特徴

以下のような方に、キャリカレの保育士受験対策講座はおすすめできません。

- 教材にこだわりがある

- 動画で学びたい

- じっくり過去問を解きたい

- 特定の科目だけを受講したい

キャリカレの保育士講座は受講費を抑えられる分、教材も必要最低限に抑えられている印象を受けました。

人によっては、教材に物足りなさを感じる可能性があります。

「不安でテキストを買い足した」「問題がもっと充実してほしい」といった意見もありました。

保育士試験の対策ができる通信講座のなかには、科目別のテキストとは別に、要点をまとめた持ち運びに便利なテキストを提供しているところもあります。

特定の科目だけを受講できる講座もあるため、悩む部分があるならほかの通信講座と比較することが大切です。

キャリカレ以外の通信講座を知りたい方は、保育士講座のおすすめと選び方をまとめた記事も参考にしてみてください。

キャリカレ「保育士講座」に関するよくある質問

キャリカレの保育士受験対策講座に関するよくある質問を紹介します。

まとめ:口コミを見ても悩むなら、キャリカレで資料請求をしてみよう

キャリカレの保育士受験対策講座は、受講費を抑えたい方におすすめです。

キャンペーンで値下げされていることが多く、約3年間の学習サポートと全額返金保証が付いています。

ただし、人によっては教材に物足りなさを感じる可能性があるため、受講費の安さだけで即決するのはあまりおすすめできません。

保育士の通信講座は提供する会社によって特徴が異なります。

自分が安心して学習を進められるものであるか、資料請求などで確認をしてから選びましょう。

ほかの通信講座と比較してみることが大切です。

\ 約3年間まで延長可能 /