受講生を対象に独自アンケート調査を実施し、リアルな感想を教えていただきました。受講しようか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

>> 運営者情報はこちら

金額などは2024年1月時点の情報です。最新情報はユーキャン公式サイトでご確認ください。

この記事では、ユーキャン「医療事務講座」の口コミや評判、体験談をまとめています。

アンケートに回答してくれたのは、ユーキャンを利用して医療事務認定実務者試験に合格した8名です。

ユーキャンの医療事務講座が気になっている方の参考になれば嬉しいです!

- 教材が充実している

- 図解とフルカラーでわかりやすいテキスト

- オンライン学習が充実

- 在宅で試験を受けられる

- ユーキャンで人気No.1を誇る講座

- 動画中心の学習ではない

- 強い意志がないと継続できない

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

目次

【独自調査】ユーキャン「医療事務講座」の口コミ・評判

出典:ユーキャン公式サイト

出典:ユーキャン公式サイト

ユーキャンの医療事務講座を利用して、医療事務認定実務者試験に合格した8名の体験談を紹介します。

充実した教材に対する評判が良く、満足度の高い口コミばかりでした。

不満を感じたところも聞いているので、あわせて確認しておきましょう。

- 調査媒体:クラウドワークス

- 調査日:2023年1月

- 質問内容

- ユーキャンを選んだ理由

- 資格取得までにかかった期間

- 良かったところ

- 不満を感じたところ

- 大変だったこと

- 満足している点

- 質問等のサポートの利用

- 受講して感じていること

体験談の写真は、ご本人様より提供いただいたものを掲載しています。受講時の感想であるため、最新の教材と異なる部分があるかもしれません。ご了承ください。

体験談1:毎日質問サポートを利用して疑問点を解決(30代女性)

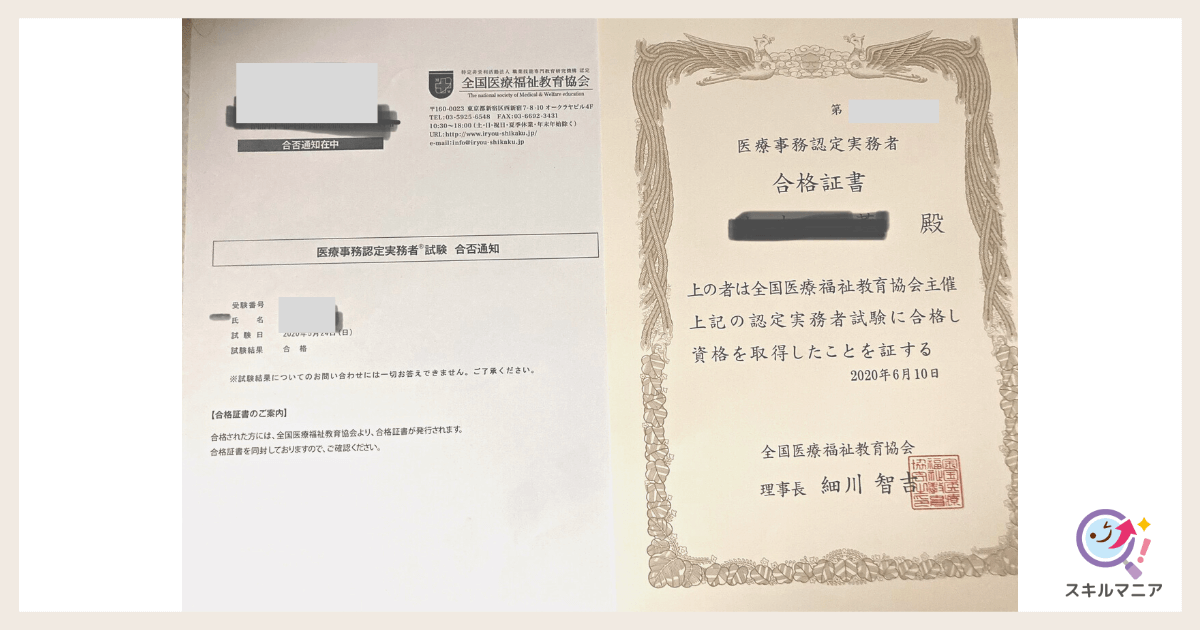

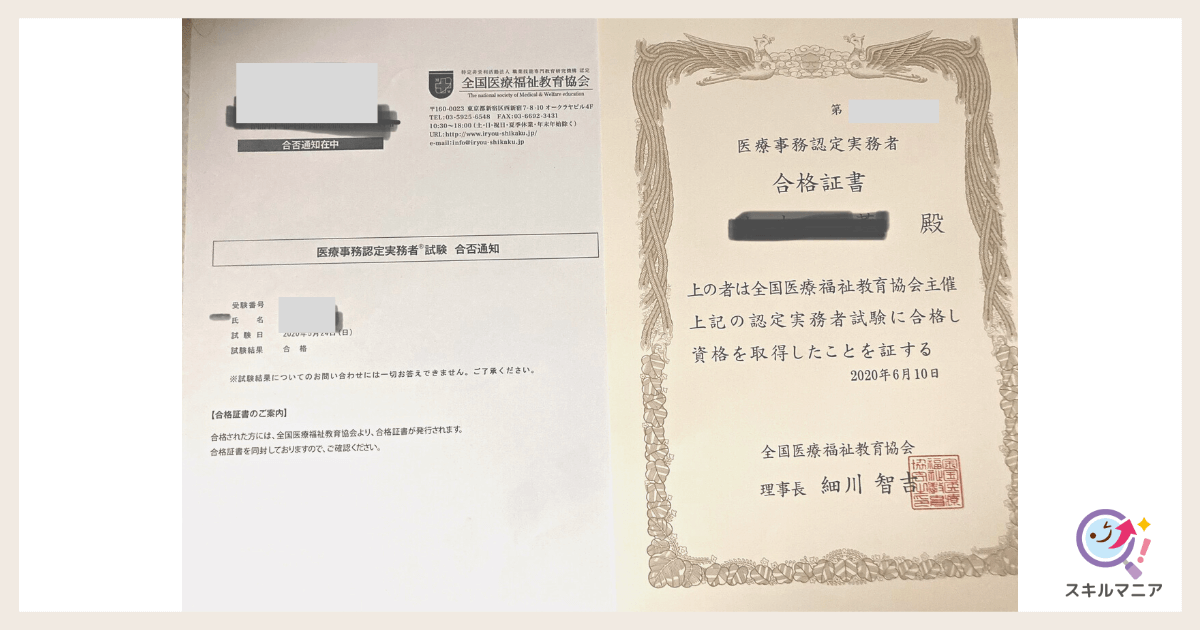

マフィンさんの合格通知

マフィンさんの合格通知

1人目は、マフィンさん(30代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

子育てをしながら資格を取得できると思ったからです。

手に職がほしくて、医療事務なら長く使えそうだと思いました。

- 資格取得までにかかった期間を教えてください。

-

約3か月

- 受講して良かったところを教えてください。

-

メールで1日3回まで質問できるので、毎日質問をして、疑問点を翌日まで持ち越さずに進められました。

説明もていねいでわかりやすく、理解しやすかったです。

3回ほど添削があり、自分の理解度を確認することができます。

試験も自宅で受けることができるので、子育て中の私にとってはとても助かりました。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

とにかくテキストが大量で、覚えることがたくさんあり、毎日勉強する時間をとるのが大変でした。

疑問点をクリアにしていかないと、翌日の内容がどんどんわからなくなっていきます。

毎日理解しながら進めていくように努力しました。

また、試験はテキストを見ながら受けることができるのですが、意外とすぐに時間がなくなります。

スピーディーに進めていかないといけなくて、プレッシャーがありました。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

5.わかりやすさ

6.サポート体制

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用しました。

メールでやりとりするのですが、とてもわかりやすかったです。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

私は通信講座を初めて利用しましたが、また利用してみたいなと思いました。

ユーキャンは制度もしっかりしていますし、先生もていねいで親切なのでおすすめです。

子育てをしながら気軽に始めることができました。

体験談2:学習サポート集が実践でも役立っている(30代女性)

ゆきさんが使用していたユーキャンのテキスト

ゆきさんが使用していたユーキャンのテキスト

2人目は、ゆきさん(30代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

ユーキャンでほかの講座を受講したことがあり、テキストがわかりやすかったからです。

- 受講して良かったところを教えてください。

-

学習していくテキストのほかに、学習サポート集というものが付いています。

医療用語、人体の部位、検査がどんな検査なのかなど、細かい内容がまとめられているため、医療方面の用語に触れたことがなかった私にはとてもありがたい一冊でした。

病院勤めを始めてからも、このサポート集にはお世話になりっぱなしです。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

実技のレセプトがなかなか頭に入らず、苦労しました。

処方、処置、管理料など、レセプト上、色々なものに点数がつきます。

これをとるのであればこっちはとれないなどの決まりがあるため、細かく見ていくと、どんどんわからなくなっていきました。

実際に医療事務として仕事をするうえで、点数の知識は必須なので大変でした。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

2.教材セット

3.学べる内容

5.わかりやすさ

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

私は病院に勤務していますが、今は医療事務としての仕事ではありません。

しかし、「これがユーキャンのテキストで勉強したことか!」と実感することがあり、とても助かっています。

また、自分が病院にかかったときに「受付・診察・会計・処方」までの間に何が行われているのか、一連の流れがわかるようになりました。

きちんと身についているなと感じています。

体験談3:スマホで学習を進めて約2か月で合格(20代女性)

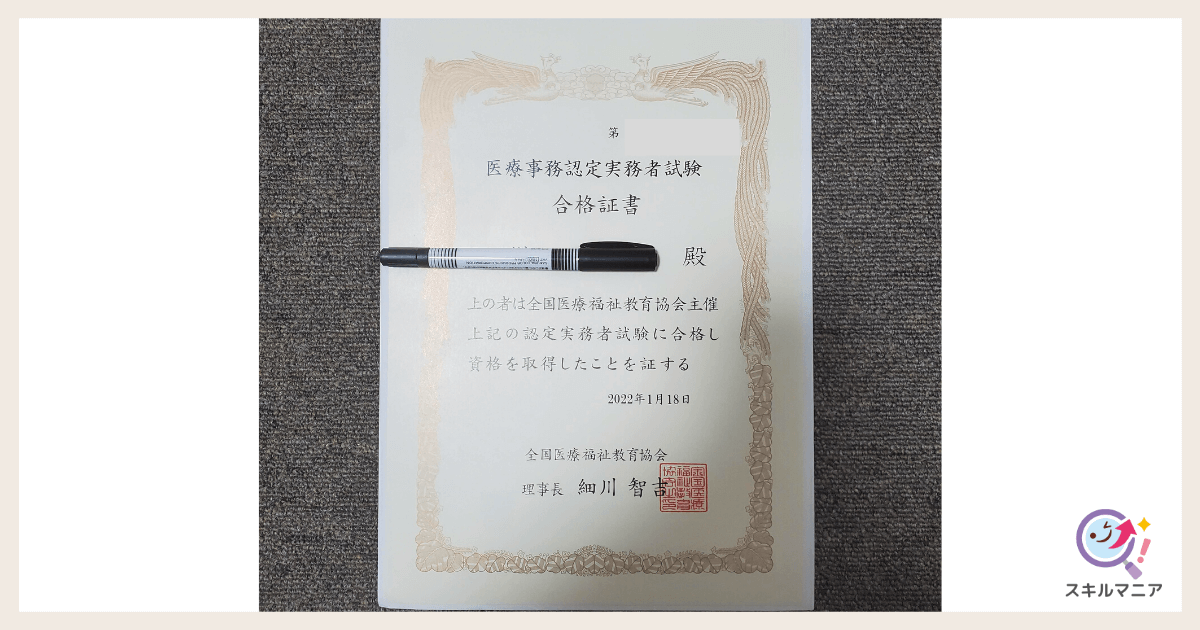

明日さつまいもさんの合格証書

明日さつまいもさんの合格証書

3人目は、明日さつまいもさん(20代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

スマホでテキストを読めるため、スキマ時間に学習しやすいと思ったからです。

- 資格取得までにかかった期間を教えてください。

-

約2か月

- 受講して良かったところを教えてください。

-

スマホで学べるため、外出先の移動時間や空き時間などに気軽にテキストを読むことができます。

また、各章ごとにミニテストが用意されているため、復習しやすかったです。

進捗率や間違えたところなども確認できるため、苦手な部分を重点的に学び、効率よく進めることができました。

申し込みをしてから教材が届くまでの時間が早かったのも、おすすめできる点です。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

レセプト用紙を拡大コピーするのが面倒でした。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

医療系ということもあり、とにかく覚えることが多かったです。

「全部覚えなくてはいけないのか」と心が折れそうになりましたが、医療ドラマなどで何となく知っている単語もあり、最後まで頑張ることができました。

特に点数の計算は、仕組みを理解するまでに時間がかかり、とても苦戦しました。

ですが、一度理解するとそこからは早いので、頑張って乗り越えてよかったなと思います。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

自分の都合でどうしても2か月で試験を受けたかったため、猛勉強しました。

ユーキャンの講座はスマホで学習ができます。

外出先でもスキマ時間を見つけて勉強できるところが自分に合っていました。

子育てが落ち着いたら医療事務の資格を活かした仕事ができたらいいなと思っており、今からわくわくしています。

短期間での合格を目標に、こつこつと勉強できていい経験になりました。

体験談4:妊娠中でも余裕をもって学習できた(20代女性)

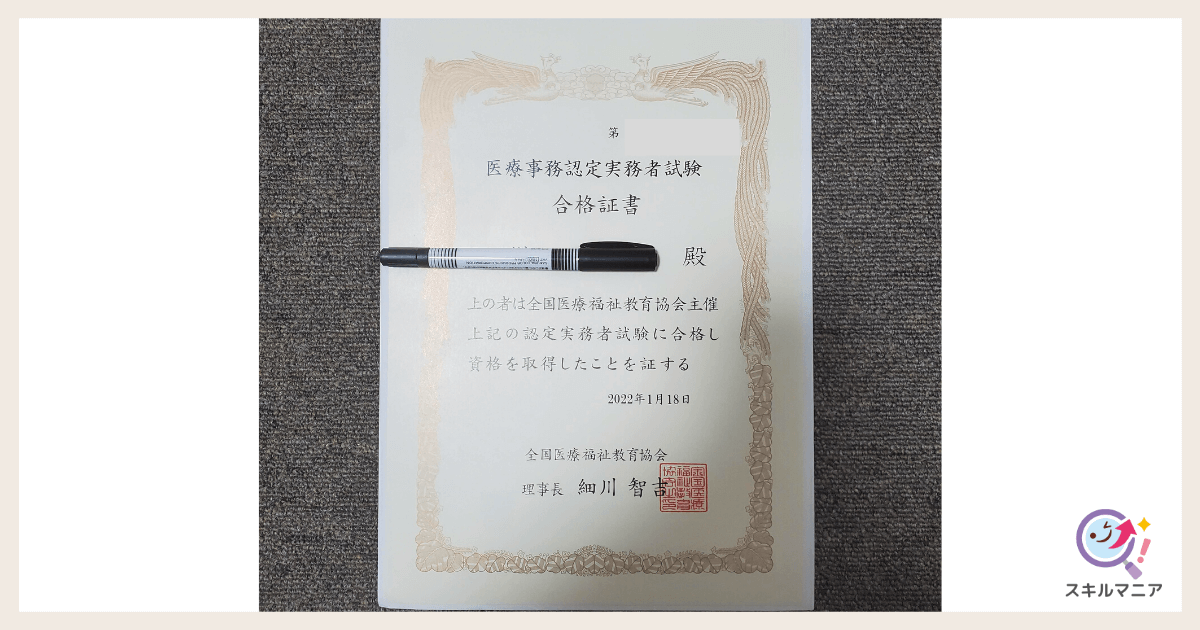

もちさんの合格証書

もちさんの合格証書

4人目は、もちさん(20代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

勉強や受験が自宅でできるのが魅力的だったため、ユーキャンを利用しました。

- 資格取得までにかかった期間を教えてください。

-

約6か月

- 受講して良かったところを教えてください。

-

妊娠中だったため、自分のペースで、楽な体勢で勉強できたのが本当に良かったです。

つわりの時期に勉強できない期間が数か月間ありましたが、受講期間が長かったので安心して体を休めることができました。

その後つわりが回復して、勉強も間に合いました。

受講料の分割払いができる点も良かったです。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

自分でやる気を出さないといけないため、だらけがちになってしまいました。

勉強していなくても、誰にも何も言われません。

なかなか勉強しようという気になれず、モチベーションを上げることに苦労しました。

通信講座は1人で勉強しなくてはいけないので、自分なりの解釈で「本当にこれであっているのかな?」と不安になってしまったこともあります。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

4.学習スタイル

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

無事資格は取得しましたが、完全に理解できているかと聞かれると正直不安です。

ユーキャンの教材の中に医療事務の仕事の流れなどを知れるDVDが入っていたので、就職後のイメージがしやすいのはとても助かりました。

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

体験談5:「やればできる」という自信につながった(30代女性)

あゆみさんの合格証書

あゆみさんの合格証書

5人目は、あゆみさん(30代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

子供の成長や進学に備えて仕事を変えることを検討していたため、比較的取得しやすい医療事務講座を選択しました。

- 受講して良かったところを教えてください。

-

自宅で、自分のペースで学習できるところが良かったです。

パートの仕事をしながらだったため、どこかに通って勉強をして、資格を取得するという選択肢はありませんでした。

また、ユーキャンではWeb上で繰り返し受けられるミニテストがあり、スキマ時間に復習できるところもとても良かったです。

添削テストが高得点で返ってきたときの喜びもやる気につながりました。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

順番にテキストを進めていきますが、最初のうちは基礎のみだったので余裕で覚えることができました。

しかし、途中からは副教本なども使用しながら進めていきます。

理解を深めるのに時間がかかりました。

テキスト2冊目の中間あたりからややこしくなり、モチベーションが下がって中だるみしたこともあります。

ペース良く進んでいきたくても、学習でつまづく部分が出てくるので、やる気を保つのに苦労しました。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

2.教材セット

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

今まで勉強が苦手で何かをやり遂げたことがなかったのですが、「私だってやればできる!」という自信がついたことが何よりも大きく、良い経験となりました。

実務経験にはまだ至っていませんが、選べる仕事の幅が増えたことが嬉しいです。

本試験はテキストを見ながら受けられるため、不安も少なく挑むことができました。

体験談6:資格を取得して仕事に困らなくなった(40代女性)

khomiyazakiさんが使用していたユーキャンの教材

khomiyazakiさんが使用していたユーキャンの教材

6人目は、khomiyazakiさん(40代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

CMで見て選びました。

- 受講して良かったところを教えてください。

-

すでに医療事務として採用されたあとから勉強を始めました。

通学ができなかったため、自宅で勉強できるのが良かったです。

同時期に同僚も受けていました。

ニチイとユーキャンでテキストを見比べたところ、ユーキャンの医療事務講座はイラストで説明しているページが多く、初心者には難しい検査等の部分も覚えやすかったです。

添削テストを郵送するシステムでしたが、解答には細かくアドバイスが書いてあり、現場で知識として活かせました。

受講当時は点数早見表が教材の中にあり、現場であまりやらない検査をやったときに活用していました。

重い点数本で探すよりも、ユーキャンの早見表は見やすかったです。

また、当時は通信講座が終わった人向けに、数社の派遣会社の案内が入っていました。

別のクリニックに転職する際に登録したところ、紹介派遣で仕事をいただくことができ、その後正社員として良い条件で働けました。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

医療事務の仕事をしながらの受講だったので、知っている項目は早く進みました。

しかし、入院施設での勤務ではなかったので、入院の算定についての勉強が特に難しかったです。

講座を終わらせたい気持ちはもちろんありますが、仕事がかなり忙しい時期は「本当に終わるだろうか」とヒヤヒヤしながらの勉強でした。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

医療事務についてとことん納得して仕事をしたかったので、この講座を受講して今につながっています。

仕事に困らなくなりました。

未経験者に伝えるときには、ユーキャンのテキストに載っていたイラストを思い出して、絵を描いて説明しています。

そうすることで、理解してもらえるスピードが早くなりました。

医療事務の資格のない人もクリニックの受付として働いていますが、資格があるほうが有利だと感じています。

体験談7:仕事に役立つ資格が取れた(30代女性)

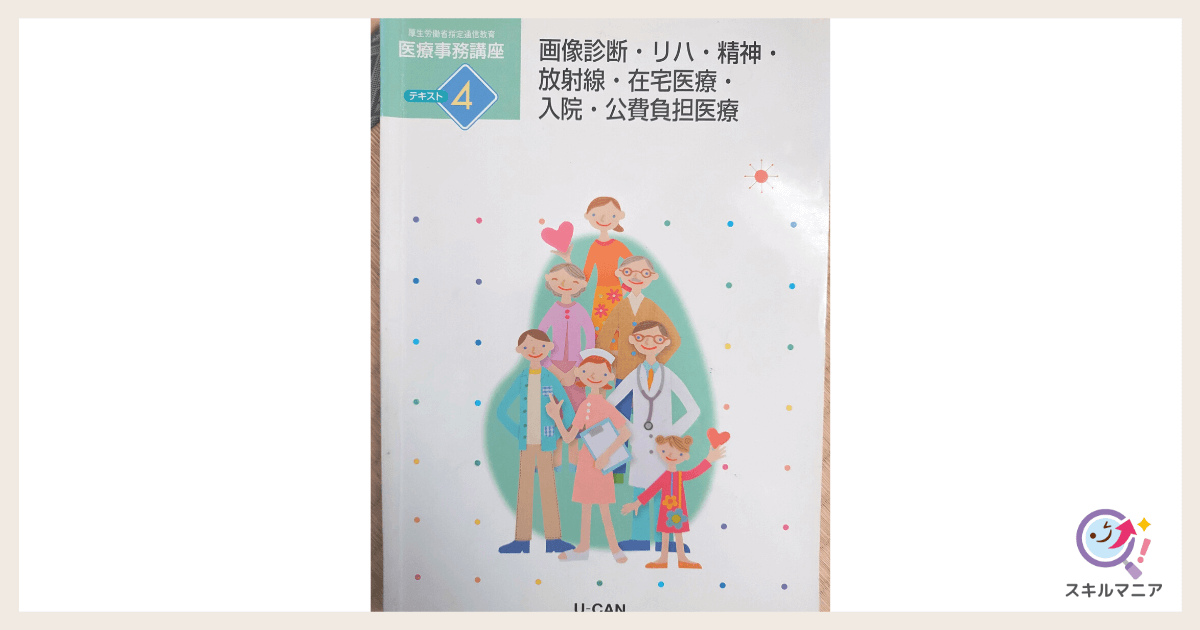

melさんが使用していたユーキャンのテキスト

melさんが使用していたユーキャンのテキスト

7人目は、melさん(30代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

学生時代にクリニックでアルバイトをしており、医療事務の知識が必要だと感じ、自分のペースで学べるユーキャンで取得しようと思いました。

- 資格取得までにかかった期間を教えてください。

-

約4か月

- 受講して良かったところを教えてください。

-

試験月から逆算して学習を開始できたので、焦らず自分のペースで学べました。

また、最近はレセプトを手書きで作成することはなかなかありません。

しかし、資格取得のために手書きで学んだことで、正しい形を知れてよかったと思います。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

ありません。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

テキストを完璧に覚える必要はありませんでしたが、何がどこに書いてあるかある程度把握しておかないと、調べるだけでかなりの時間を要してしまいました。

また、やればやるほど細かい所まで気になってしまい、どの程度までやればよいかわからず大変でした。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

4.学習スタイル

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

医療事務の資格を取得したことで、現場に出たときに専門用語が理解でき、今ではとても役に立っていると感じています。

医療事務講座はたくさんあるので、とにかく資料請求をして、自分に合うテキストを探すのがいいと思います。

体験談8:試験の受けやすさが良かった(30代女性)

nonさんの合格証書

nonさんの合格証書

8人目は、nonさん(30代女性)です。

- ユーキャンの医療事務講座を選んだ理由を教えてください。

-

仕事選びの幅を広げるために、教材などを見て比較して選びました。

- 資格取得までにかかった期間を教えてください。

-

約4か月

- 受講して良かったところを教えてください。

-

テキストだけでなく、DVDも付いていたのでとても助かりました。

スマホからでも勉強ができるため、自分のペースで進められたのが良かったと思います。

試験はテキストを見ながらでもOKだったので、ほかの講座よりも合格しやすいと感じました。

- 受講して不満を感じたところはありますか?

-

テキストを見ながら受けられる試験なのは嬉しいことでしたが、人によっては学んだ内容をきちんと理解して受けているのかわかりません。

頑張った自分と、あまり頑張っていない人が、同じ試験に合格するのかと思うと少し不満でした。

- 受講中、特に大変だったことを教えてください。

-

オンライン授業などと違い、わからない部分をすぐに解決できないのが大変だと思いました。

質問をしても、何人もの受講者の対応をして返信が遅いだろうと思ったため、自力で頑張りました。

- 以下の1~6番の中で、満足している点を教えてください。

1.受講費用

2.教材セット

3.学べる内容

4.学習スタイル

5.わかりやすさ

6.サポート体制 -

1.受講費用

2.教材セット

- 質問等のサポートは利用しましたか?利用した場合、そのときの状況や感想を教えてください。

-

利用していません。

- ユーキャンで医療事務の資格を取得して、感じていることを教えてください。

-

もし仕事に活かさないとしても、仕事選びの幅が広がり、役に立つ資格だと感じました。

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

【SNS】ユーキャン「医療事務講座」の口コミ・評判

ユーキャンの医療事務講座を受講した口コミや評判を、SNSでも調べてみました。

ユーキャンで人気の医療事務講座は、リアルタイムで多くの方が頑張っている様子が見受けられました。

「テキストがわかりやすい」「子育てと両立しやすい」など、良い口コミが多くあります。

しかし、なかには「試験がダメだった」「難しくて途中で諦めた」といった、ネガティブな口コミもありました。

通信講座は自分の意志が大切なので、諦めない気持ちが大切です。

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

ユーキャン「医療事務講座」のおすすめポイント

【セット内容】

- メインテキスト 3冊

- 副教材(学習サポート集、試験対策問題集、添削課題集、よくわかる医療事務DVD、ガイドブック)

| 講座名 | 医療事務講座 |

受講費用

(税込) | 49,000円 |

| 標準学習期間 | 4か月 |

| サポート期間 | 8か月 |

| 学習方法 | テキスト

DVD

合格デジタルサポートパック |

| 添削課題 | 3回 |

| サポート体制 | 1日3問まで質問可能 |

| 就職サポート | あり |

| 資料請求 | できる:公式サイト |

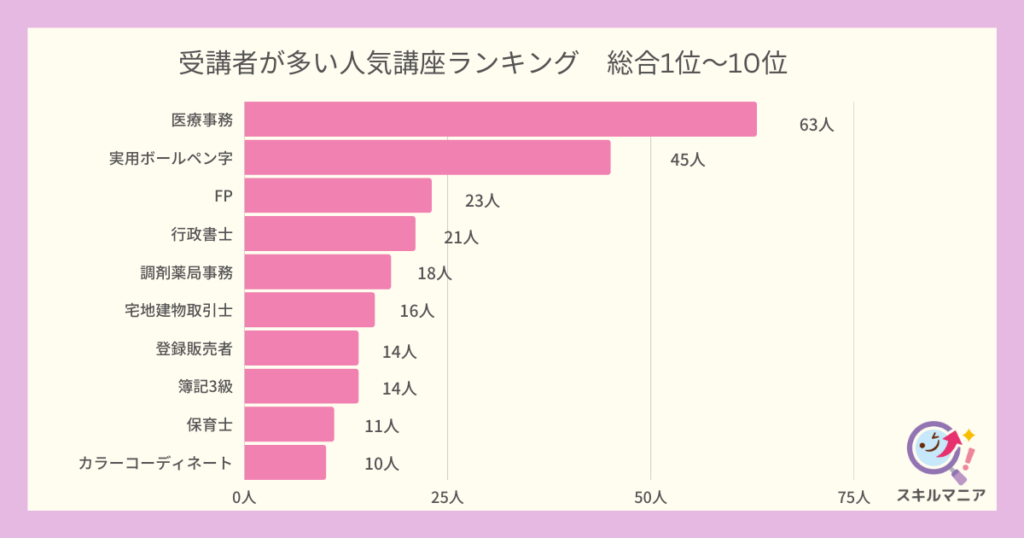

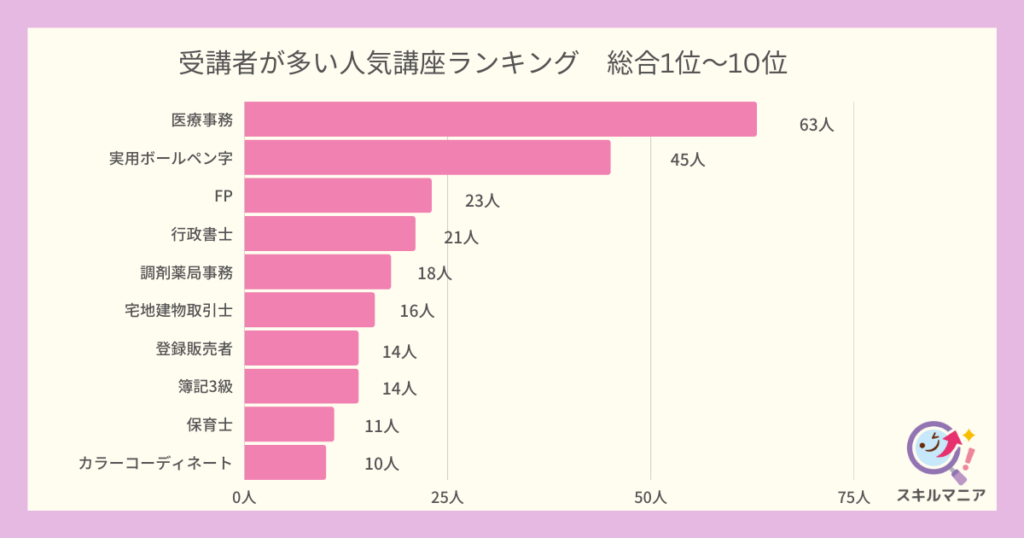

ユーキャンの医療事務講座は、数あるユーキャンの通信講座の中で人気No.1を誇る講座です。

当サイトが行ったユーキャンの通信講座に関するアンケート調査でも、医療事務の通信講座が断トツで人気でした。

参考:ユーキャンの人気度調査アンケート

参考:ユーキャンの人気度調査アンケート

ここでは、医療事務講座の主なおすすめポイントを紹介します。

テキストがフルカラーで理解しやすい

ユーキャンの医療事務講座のテキストは、フルカラーで見やすく、図やイラストを用いて解説されています。

医療事務についてまったく知識がない方でも、理解しやすいテキストが人気です。

また、持ち運びに便利なA5サイズであるため、常に持ち歩いて学習している方も多くいます。

通信講座のなかには文字が多めのテキストを使用しているところもあるので、自分好みのテキストを選ぶことが継続につながるポイントです。

口コミのなかでも、テキストに関する良い評判がとても多かったです。

スキマ時間を活用してスマホで学べる

ユーキャンの医療事務講座は、特に女性に人気のある講座です。

- 働きながら資格取得を目指す方

- 子育てと両立したい方

- 産休、育休中に資格を取得したい方

- 仕事の幅を広げたい方

- 医療事務への転職を考えている方

アンケートの回答を見ていても、「資格を取得するために集中的に勉強する」という方より、「今の生活と並行して学びたい」という方が多く利用している傾向がありました。

忙しい方でも学びやすいように、ユーキャンの医療事務講座では「合格デジタルサポートパック」というサービスが用意されています。

スキマ時間を活用して、スマホから利用できるサービスです。

デジタルテキストがあれば、外出時にテキストを持ち歩く必要がありません。

例えば外出先でWebテストを行い、理解できなかったところをその場で復習し直すことができます。

シーンに応じて、紙のテキストとデジタルテキストを使い分けた学習が人気です。

在宅で医療事務認定実務者試験を受けられる

ユーキャンの医療事務講座を受講すると挑戦できる「医療事務認定実務者試験」は、毎月試験が実施されています。

合格基準は学科・実技ともに60%以上。

テキストを見ながら在宅で受験できるのが魅力です。

とはいえ、試験に合格できずに挫折してしまう方も少なくありません。

合格率は60~80%程度となっているので、きちんと知識を得て挑むことが大切です。(合格率は全国医療福祉教育協会の公式サイトのデータを参考)

2~3回目でやっと合格できた方もいるため、諦めずに挑戦してみましょう。

資格を仕事に活かせなくても、自分が病院にかかったときに役立っているという意見もありました。

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

ユーキャン「医療事務講座」が向いていない人の特徴

- テキストよりも動画で学びたい

- 受講する目的があいまい

- 歯科で働きたい

- 調剤薬局で働きたい

ユーキャンの医療事務講座は、テキストでの学習が中心になります。

そのため、コツコツ継続する努力が重要です。

特に初心者は、レセプト(診察報酬明細書)の学習でつまづく方が多くいます。

アンケートの回答の中には、以下のような意見もありました。

なおさん(20代/女性)

計算方法がわからなかったので質問サポートを利用しましたが、直接指導を受けられないのでわかりにくく、自分で理解しなくてはいけないところが大変でした。

質問できるのは便利ですが、計算方法を言葉で伝えることには難しさがあります。

ある程度、自力で理解する努力も必要です。

受講する目的があいまいだと、挫折につながってしまうかもしれません。

なお、「歯科で働きたい」「調剤薬局で働きたい」など、具体的な目的が決まっているのであれば、それに適した医療事務資格を取得する必要があります。

医療事務資格にはかなり多くの種類があるため、自分に適した資格を見極めることが大切です。

ユーキャン「医療事務講座」でよくある質問

ユーキャンの医療事務講座でよくある質問を紹介します。

ユーキャンで取得できる医療事務資格の名称は?

全国医療福祉教育協会が主催する「医療事務認定実務者試験」です。

ユーキャンで取得した医療事務資格は就活や転職時に役立つ?

医療事務で必要な知識が網羅されている試験であるため、無資格の方よりも優遇されるでしょう。医療事務の採用担当経験がある私の友人は「この資格が履歴書に書かれていると加点ポイントになる」と言っていました。

DVDの教材では何を学べるの?

医療事務の仕事内容やマナーなど、就職後のイメージをつかめる内容が収録されています。

最長何か月まで添削などのサポートを受けられるの?

標準学習期間は4か月ですが、最長8か月までサポートを受けられます。

まとめ:口コミを見ても悩むなら、ユーキャンで資料請求をしてみよう

ユーキャンの医療事務講座は、豊富な講座数を誇るユーキャンのなかで大人気の講座です。

独自アンケート調査やSNSでは、良い口コミが多く見られました。

医療事務資格である、医療事務認定実務者試験の合格を目指せます。

オンラインでの学習が充実しているため、スキマ時間を活用して効率よく進められるところが魅力の1つ。

医療事務の仕事をしない場合でも、いつもなんとなく見ていた病院の明細書の見方がわかるようになります。

なかなか受講を決断できない方は、資料請求から始めてみましょう。

私もユーキャンで資料請求をしていますが、しつこい勧誘はありません。

ユーキャンの口コミや評判を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

あわせて読みたい

ユーキャンの口コミと受講者の本音!悪い評判や失敗しないポイントも紹介

スキルマニア独自で行ったアンケート調査をもとに、生涯学習のユーキャンの口コミと評判、メリット・デメリットを詳しくまとめました。受講者のリアルな声を紹介しますので、悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

\ 受講者多数の大人気講座 /

※しつこい勧誘はありません

七瀬あみ

七瀬あみ